В середине XIII века из погостов в Присвирьи и на Олонце образовалась административная область Обонежский ряд. В 1270-е годы Новгород образовал Корельскую землю на территории проживания карелов в западном и северном Приладожье.

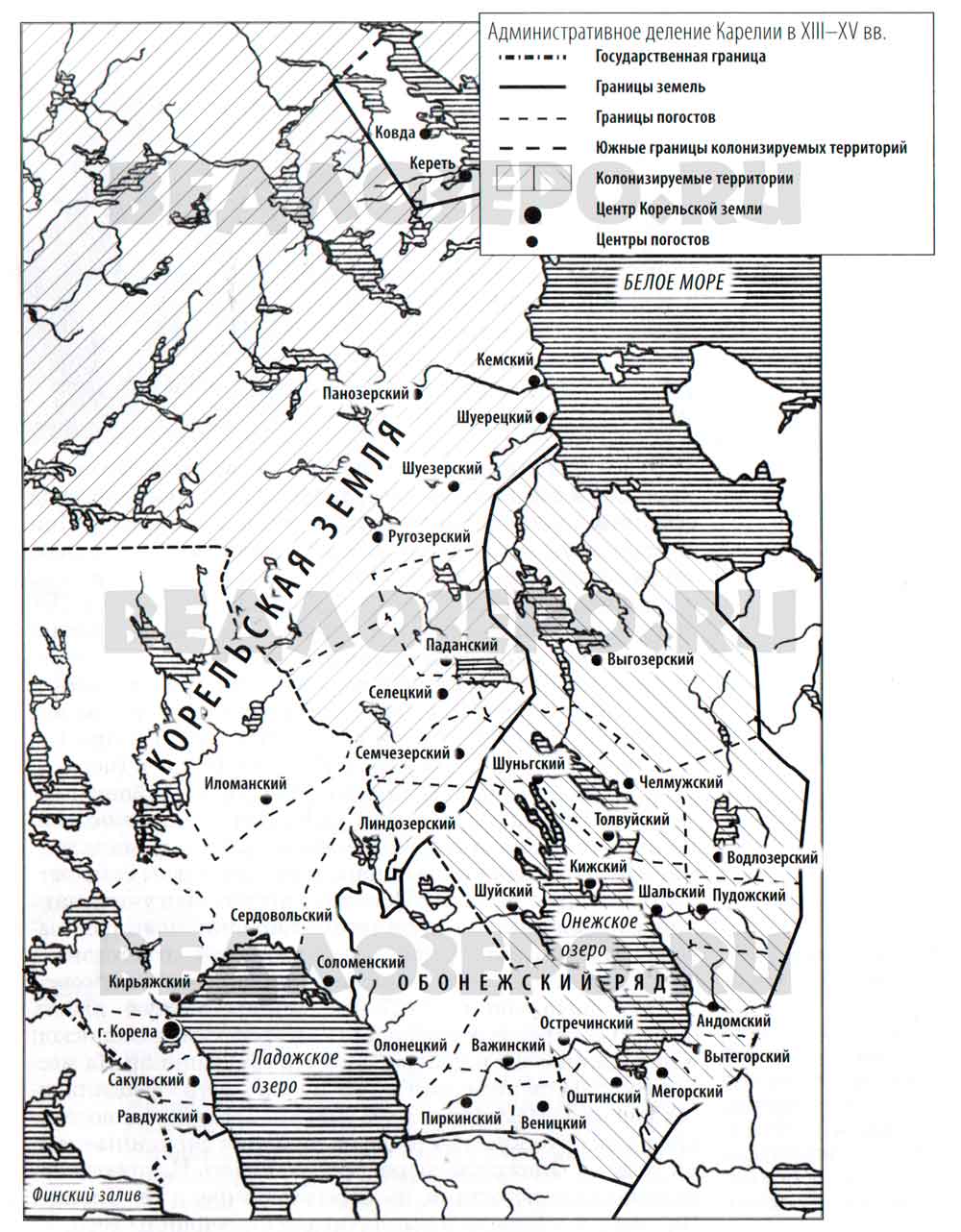

Карта административного деления Карелии в XIII-XV веках. На карте представлены государственные границы, границы погостов и земель, столица Корельской земли - Корела.

ОБОНЕЖСКИЙ РЯД

В середине XIII в. из погостов в Присвирьи и на Олонце образовалась административную область Обонежский ряд.

В конце 1250-х гг. в Новгороде произошли народные волнения, связанные с установлением ордынской дани. Их погасил срочно приехавший в Новгород князь Александр Ярославич Невский. Он заключил с новгородскими боярами соглашение -“рад”. По этому договору бояре были вынуждены выплачивать повышенные налоги, но взамен новгород-ский князь лишался права на сбор налогов с богатейших двинских земель республики, сбор которых переходил к новгородцам. Кроме того, князю передавалось право на сбор налогов и суд в новых административных областях, одной из которых и были земли вепсского Присвирья и Олонец. Но своими доходами здесь князь был вынужден делиться с архиепископом, так как церковь имела право на получение десятины - десятой части от всех государственных налогов. В связи с этим между новгородским князем и архиеписко-пом был заключен особый договор под названием “Обонежский ряд”. Традиционно Обонежским рядом стала именоваться и новая административная область проживания вепсов в Присвирье и на Олонце.

К церквам на вепсские погосты приезжали княжеские управленцы и судьи из Нов-города. Судьями являлись сотские из числа боярской знати самого Новгорода. Другим управленцем в Обонежье стал новгородский архиепископ. Владыка имел право на объезд приходских церквей по всей епархии, контролируя моральное состояние паствы и разби-рая повседневные насущные дела и споры. В Обонежском ряде княжеские налоги и су-дебные пошлины все время сокращалось, поскольку новгородские бояре устраивали на этой территории свои вотчины, а с вотчин налоги и судебные штрафы шли в казну Новгорода и в карманы новгородской знати.

Новгород устраивал управление на местах по своему усмотрению, в зависимости от собственных интересов. Например, весь погост на Олонце назывался Рождественским Олонецким по именованию церкви Рождества Богородицы. Но государственные власти Новгородской республики управляли только в восточной половине большого Олонецкого погоста. В то же время западная, приладожскую часть Олонецкой равнины и северо-восточный берег Ладоги стал особым церковным округом под названием Олонецкий стан. Его центром стала Ильинская церковь на Олонце. Архиепископ управлять этими землями не только церковно-пасторски, но и вполне по государствен-ному.

Остальные земли Обонежья постепенно становились вотчинами новгородского бо-ярства и монастырей . Но общины заключали с вотчинниками договоры о видах, размерах и сроках уплаты податей.

В вотчинах сохранилось общинное самоуправление. Крестьяне выбирали из своей среды старост, которые защищали общинное землевладение и промыслы от захватов со стороны, а также улаживали внутриобщинные споры, собирали налоги и феодальные по-дати. Таким образом, с учреждением в восточной половине Карелии погостов произошел переход от первичного управления через племенную верхушку веси к государственному управлению властями Новгорода и местными старостами. Очевидно, что часть старост погостов была потомками родоплеменной знати веси - точно также, как новгородские сотские из русских боярских кланов являлись прямыми потомками древней славянской знати Новгорода. Аристократическая республика управлялась знатью сверху донизу.

Корельская земля

В 1270-е гг. Новгород образовал Корельскую землю на терри-тории проживания карелов в западном и северном Приладожье. “Землями” в вечевой рес-публике назывались только те области, в которых имелась собственная сильная аристо-кратия, с которой бояре Новгорода делили власть на местах, как, например, с боярами Пскова в Псковской земле. В Корельской земле такие феодалы появились из числа пле-менной знати корелы.

Корельская земля протянулась от западного Приладожья, через Иломантси (ныне – финская губерния Северная Карелия) до Карельского берега Белого моря (селения Кемь и Шуерецкое) и до Ботнического залива Балтики (ныне – финская губерния Оулу). В свою очередь, Приладожье делилось на Переднюю Корелу (сейчас Приозерский район Ленин-градской области) и Заднюю Корелу – побережье Ладоги от Лахденпохьи до Салми и Су-оярви. Территорию от Поросозера до озер Куйто заселяли лопляне: карелы и немногие саами (lappi, лопь), здесь возникли Лопские погосты.

Центром управления Корельской землей стал город Корела (ныне – Приозерск). Здесь размещался двор новгородского наместника-князя. Его приглашал Новгород к себе на службу «мечом» и вознаграждал податями-“кормом” с подчиненных ему земель. Кроме этого светского наместника, в Кореле находился и второй, церковный наместник архиепископа Новгорода.

Большинство владельцев земель в Корельской земле принадлежало к местной ка-рельской знати – «пяти родам». Они назывались «господами» – феодалами над рядовыми общинниками, но подчинялись «Господину Великому Новгороду» как вассалы своему сеньору. Их вотчины, однако, были малы по размерам. Небольшая часть вотчин в Перед-ней Кореле отошла в собственность нескольким новгородцам. В Задней Кореле частные владения в основном принадлежали карельской знати и местным монастырям – Валаам-скому и Коневскому. На Карельском берегу Белого моря почти все земли и промысловые угодья разделили между собой «пять родов».

Оставшиеся земли Приладожья являлись государственными и делились поровну между наместником-князем и новгородским архиепископом, оба получали с них подать – «корм» в равном количестве. Новгородский владыка имел в «кормлении» волости вдоль всей западной границы Приладожской Корелы со Швецией, а также Соломенский погост (Салми) на востоке, а земли князя лежали между ними – в районе Сортавалы и Суоярви. И в городе Кореле, и на селе глава новгородского правительства архиепископ держал под контролем приглашенного со стороны князя и неспокойную границу со Швецией.

Так в Корельской земле сложилась очень продуманная и компромиссная система управления и землевладения, которая позволяла сдерживать агрессию шведских кресто-носцев в Карелию.

Все карты Республики Карелия на сайте Ведлозеро.ru

{module Все карты Республики Карелия на сайте Ведлозеро.ru}