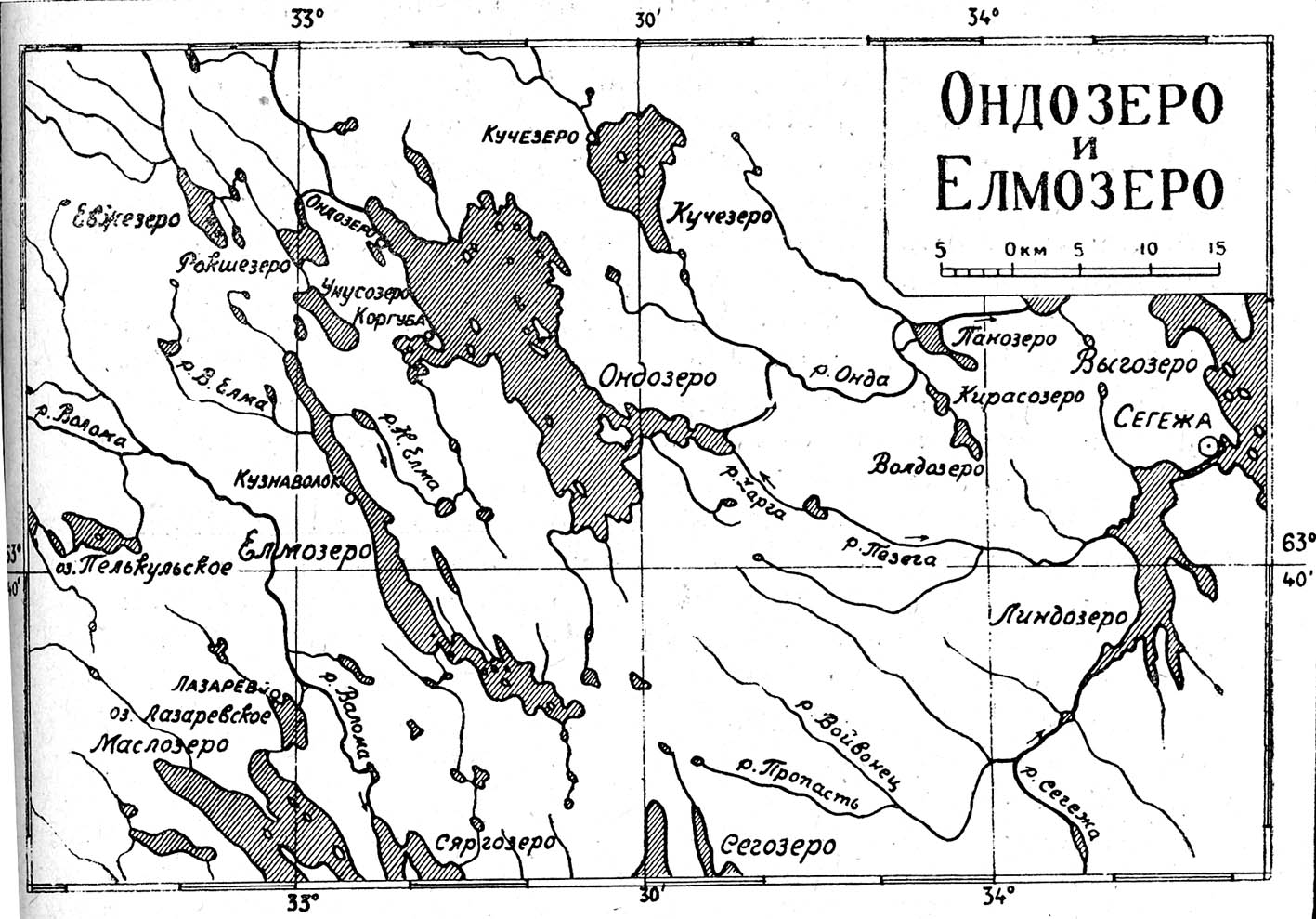

Озеро Елмозеро расположено в средней части Карелии. Географические координаты центра озера: 63°38' с. ш., 33°10' в. д. Принадлежит к бассейну Белого моря.

Озеро Елмозеро на интерактивной карте

{yandexmaps view=map|id=39}

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Площадь водной поверхности 54,8 км2. Общая площадь (с островами) 55,9 км2. Наибольшая длина 35,7 км,, наибольшая ширина 2,8 км. Островов 17, все они находятся в юго-восточной части озера. Длина береговой линии по материку 99,2 км, с островами 109 км. Высота уровня озера над уровнем моря 128 м.

Озеро сильно удлиненное и очень суженное, вытянуто с ССЗ на ЮЮВ, в южной части — с СЗ на ЮВ. Берега большей частью возвышенные. В северо-западной и средней частях преобладают скалистые берега высотой до 25 м, в юго-восточной части берега большей частью песчано-валунные. Главным притоком является р. Верхняя Елма. Из озера вытекает р. Нижняя Елма, впадающая в Ондозеро, связанное р. Ондой с р. Нижний Выг. Кроме того, в Елмозеро впадает несколько небольших речек. Имеются родники. По характерам глубин, термике и особенностям гидрохимии озеро может быть разделено на 3 района: северо-западный — от северной оконечности озера до устья р. Елмы, с наибольшей глубиной 12,5 м и преобладающими глубинами 8—10 м; средний — от устья р. Елмы до мыса Питкянос, с наибольшей глубиной 50 м и преобладающими глубинами свыше 20 м; юго-восточный островной район — южнее м. Питкянос, с глубинами до 10 м.

Наибольшая глубина озера 50 м, средняя 12,2 м. Глубины до 5 м занимают 24% площади озера, от 5 до 10 м — 26%, от 10 до 20 м —38%, свыше 20 м - 12%.

Широко распространены илистые грунты, занимающие 60% площади дна, затем песчано-рудные (20%), песчаные и каменистые (19%) и илисто-песчаные (1%).

По термическому режиму озеро относится к холодноводным водоемам. В конце августа — начале сентября на поверхности воды наблюдались температуры не свыше 15,8°, на глубине 10 м - 12,5—14,7°, в горизонте 20 м - 9,6—9,8° и на 47 м—7,3°. В северо-западном и юго-восточном районах температуры равномерно снижались от поверхности ко дну, в среднем районе наблюдалась заметно выраженная температурная стратификация.

Прозрачность воды (конец августа 1947 г.) 4,2—4, 9 м, цвет воды зеленовато-голубой. Содержание кислорода в поверхностных слоях воды в то же время 10,3—12,28 мг/л (98,8— 117,2% насыщения); в придонных слоях от 8,77 до 11,21 мг/л (82,5—91,8%). Углекислоты в поверхностных слоях 2,11 — 3,17 мг/л, в придонных 2,11—5,98 мг/л. Содержание гидрокарбонатов (НСО'з) от 23,79 до 26,01 мг/л. Величина рН в поверхностном слое от 7 до 7,2, в придонном 6,71 — 7,19. Окисляемость 5,06—7,84 мгО2/л. Органические вещества в основном автохтонного происхождения. Железо и фосфаты в минимуме. Озеро олиготрофное.

ГИДРОБИОЛОГИЯ

Водная растительность развита в общем слабо. Типичная зарослевая литораль наблюдается лишь в районе устья р. Елмы, где водная растительность представлена тростником, рдестами, в меньшей степени осоками, камышом и водяным лютиком. Значительно слабее выражена водная растительность в остальных участках литорали. Дно в неглубоких песчаных участках местами покрыто полушником. В вершинах глубоко вдающихся в сушу заливов сфагновые мхи, сильно разрастаясь, подступают к озеру.

Донная фауна состоит главным образом из водных насекомых (хирономиды, ручейники, поденки и др.), червей (олиго-хеты, нематоды, реснитчатые черви), ракообразных (понтопорея, палласея, мизис, остракоды, эврицеркус и др.), моллюсков (пизидиум, брюхоногие моллюски). Средняя величина биомассы озера 3,7 кг/га (конец августа — начало сентября 1947 г.), средняя численность 5,4 млн. экз/га (по уточненным данным). Около 30% биомассы составляли хирономиды, 21,5% понтопорея, 13,5% пизидиум, 8% прочие группы бентоса — ручейники, поденки, личинки жуков, палласея и др.

Рачковый планктон в общем беден. Средняя численность рачков в поверхностном 5-метровом слое равна 4,9 тыс. экз/м3, биомасса 0,141 г/ж3. Ведущее положение занимают босмины (В. obtusirostris lacustris и В. longispina longispina), диаптомус (Diaptomus graciloides), мезоциклопс и их копеподитные стадии. Встречаются лимнокалянус (Limnocalanus macrurus) и изредка лептодора (конец августа — начало сентября 1947 г.). Вследствие слабого развития литоральной зоны в озере нет отчетливо выраженного литорального комплекса рачков. В прибрежье встречаются те же формы, что и в пелагиали, в количестве 4,5 тыс. экз/м3,. Лишь в районе впадения р. Елмы численность их повышается до 23,3 тыс. экз/м3. Здесь же наиболее богат рачковый планктон пелагиали, количество организмов достигает 7,5 тыс. экз/м3. На остальных участках пелагиали численность рачков колеблется от 1,8 тыс. до 4,6 тыс. экз/м3. В слоях воды глубже 5 м количество рачков снижается до десятков и сотен экз/м3.

РЫБЫ

В Елмозере водится 8 видов рыб: палия, ряпушка, сиги, щука, плотва, налим, окунь и ерш. По опросным данным, встречаются лещ, голец усатый и язь. Состав ихтиофауны типичен для олиготрофных озер Карелии. Численно преобладают лососевые (ряпушка, сиг и палия), довольно много окуня, обычен налим. Плотва и щука населяют преимущественно мелководные северные и южные участки с хорошо развитой зарослевой литоралью.

Палия обычных для озер Карелии размеров: средний вес ее в уловах ставными сетями с ячеей 55—60 мм 1,5—2 кг. Основные нерестилища расположены у островов перед мысом Питкянос и вдоль южного побережья озера. Нерест в начале октября на твердых грунтах и глубинах от 1 до 3 м. Летом (в июне — августе) палия придерживается глубин свыше 20 м в области береговых склонов.

Ряпушка мелкая, средним весом около 12 г. Нерестилища преимущественно в юго-восточной части озера, на песчаных, каменистых и песчано-илистых грунтах. Время нереста — конец октября и ноябрь.

Сиг также не достигает крупных размеров, максимальный вес его (по опросным данным) 1 кг. Представлен, по-видимому, одной озерной формой (жаберных тычинок от 21 до 26). Нерест сига начинается в ноябре и продолжается нередко и подо льдом. Нерестилища имеются во многих местах (в районе Керкесноса, на лудах вдоль южного берега юго-восточной части озера и в других участках).

Щука залавливается весом до 8 кг, весной (в мережных уловах) преобладают экземпляры по 2—3,5 кг. Распространена щука главным образом в северо-западном районе озера, перед устьем р. Верхней Елмы и при истоке р. Нижней Елмы. Встречается и в юго-восточном районе в заливах с водной растительностью. .

Плотва достигает крупных размеров, до 800 г. Распространена там же, где и щука.

Окунь в более значительных количествах встречается в северо-западной и юго-восточной частях озера. В центральной части придерживается узкой прибрежной полосы. Вес до 800 г. Основные места нереста в плесах против устья Верхней Елмы и у истока Нижней Елмы, в губах по южному берегу, между островами в районе речки Керкесручей.

Озеро ряпушково-сиговое с палией.

Рыбалка в Елмозеро

В весенний период главные промысловые рыбы — щука, плотва и окунь. Основные места лова — северная и южная (мелководные) части озера

Летом следует ориентироваться на рыбалку главным образом сигов, палии и налима сетями в более открытых участках. Возможен крючковый лов палии, налима и окуня.

В конце сентября и в октябре используются подходы палии на нерест, на глубинах 2—3 м и у каменистых берегов и островов. В конце октября и в ноябре лов нерестовой ряпушки и сига, преимущественно в южной части озера. Орудия лова — невода, ставные сети, мережи.

В зимний период — сетной лов, крючковый лов, лов налима мережами в северной части озера.